詳細1

1 東山道の記念公園石碑

東山道の記念公園石碑

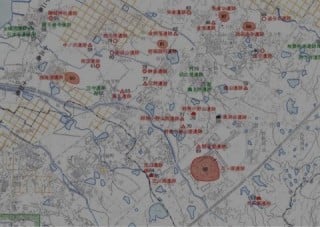

東山道沿いにあった野路宿駅(野路岡田遺跡)発見

平安・鎌倉時代の「東山道」沿いには当時の宿駅として重要な位置にありました。この集落の南はずれの旧東海道沿いに諸国六玉川の一つ「野路の玉川古跡」があり、平安・室町時代の和歌にしばしば登場し、人々の耳目を集めた名所で、萩の名所だったことから「萩の玉川」とも称され、東海道を行く旅人の憩いの場でもあった名跡の面影を今日まで伝えています。

平安・鎌倉期に、「野路岡田遺跡」が発見されたことから「宿駅」として大きな役割を果たした「野路宿」が作られたと考えられています。

また、草津は東海道と中山道(東山道)の分岐点であった軌跡が残っています。中世以来の重要な交通路であったとともに軍事的な重要拠点でもありました。

室町時代に入ると、「草津宿」が現れ、江戸時代には幕府によって草津が東海道五十三次の宿として整備され、宿としての野路宿が衰退したようです。

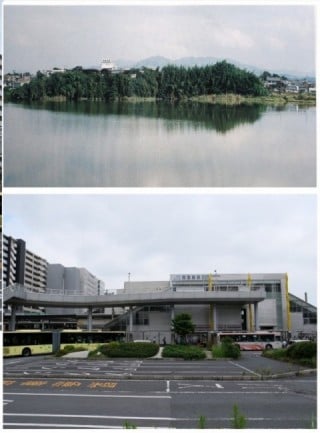

2 南草津駅の周辺

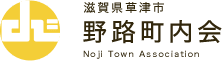

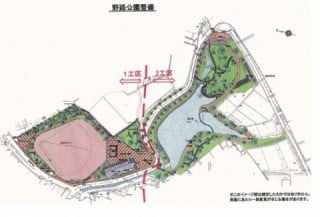

野路町は草津市の南東部に位置し、東西に広がる面積4.35k㎡の大きな面積をもつ街です。野路町字狭間には、面積約30,000㎡の狭間池がありましたが、平成の東部土地区画整理事業の実施に伴い埋め立てられ、その姿を変えています。

明治時代に文明開化とともに明治22年、国鉄東海道本線が開通しています。

昭和9年の国道1号線の開通、昭和39年には名神高速道路および国鉄東海道新幹線の開通などにより交通網が発達し、昭和45年には松下電器産業団地が誘致され、ついで、県立文化芸術会館(現 草津市に移管、名称も草津クレアホールに変更)の建設、住宅地の開発など著しい変貌を遂げています。

池を埋め立てての駅前周辺開発により平成6年(1994)JR南草津新駅が開業、その後、平成23(2011)年には新快速電車が停車する駅になり、乗降客も順調に増え、県下一乗降客の多い駅に発展しています。

明治時代に文明開化とともに明治22年、国鉄東海道本線が開通しています。

昭和9年の国道1号線の開通、昭和39年には名神高速道路および国鉄東海道新幹線の開通などにより交通網が発達し、昭和45年には松下電器産業団地が誘致され、ついで、県立文化芸術会館(現 草津市に移管、名称も草津クレアホールに変更)の建設、住宅地の開発など著しい変貌を遂げています。

池を埋め立てての駅前周辺開発により平成6年(1994)JR南草津新駅が開業、その後、平成23(2011)年には新快速電車が停車する駅になり、乗降客も順調に増え、県下一乗降客の多い駅に発展しています。

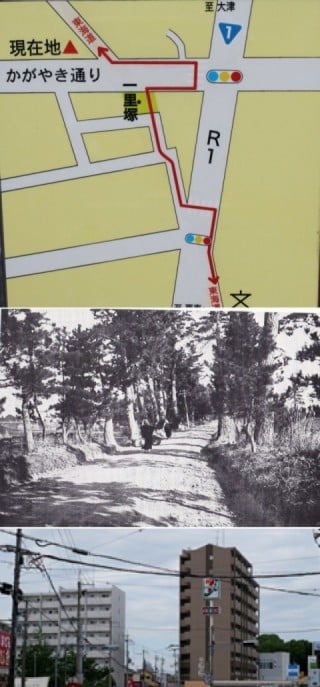

3 旧東海道の今昔

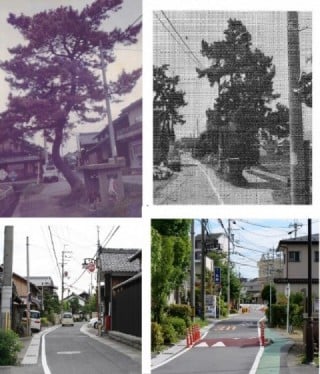

4 野路の一里塚

江戸時代、一里塚の設置とともに、街道沿いに松を植えることを幕府は命じた。街道に日陰ができるとともに埃除けや風除けの役目も果たし,松並木の維持管理は、周辺の村に負わされました。

「一里塚」とは、街道の一里 (約4㎞)毎に両脇に塚(土盛)を築いてその上に松等を植え、旅の旅程の目安として、江戸幕府は主要な5街道を整備しました。「野路一里塚」は東海道「江戸日本橋」から119番目になります。

草津市立矢倉小学校の南側辺りで、旧東海道は現在の国道1号線と交差していて、その辺りの道筋は消滅しており旧街道の面影は見当りません。国道1号線の南側に「上北池公園」という小さな公園があります。ここには、付近に「野路一里塚」があったことを示す案内板や石碑があり、また、あずま屋には街道を描いた浮世絵が掲げられています。

明治14年(1881)に国道1号線の整備に伴い「一里塚」も消滅し、今ではその面影はなく、現在の位置より約20m先に設置されていたもようで慶長8年(1603)徳川家康が征夷大将軍となり、街道整備の着手が行われてきました。

「一里塚」とは、街道の一里 (約4㎞)毎に両脇に塚(土盛)を築いてその上に松等を植え、旅の旅程の目安として、江戸幕府は主要な5街道を整備しました。「野路一里塚」は東海道「江戸日本橋」から119番目になります。

草津市立矢倉小学校の南側辺りで、旧東海道は現在の国道1号線と交差していて、その辺りの道筋は消滅しており旧街道の面影は見当りません。国道1号線の南側に「上北池公園」という小さな公園があります。ここには、付近に「野路一里塚」があったことを示す案内板や石碑があり、また、あずま屋には街道を描いた浮世絵が掲げられています。

明治14年(1881)に国道1号線の整備に伴い「一里塚」も消滅し、今ではその面影はなく、現在の位置より約20m先に設置されていたもようで慶長8年(1603)徳川家康が征夷大将軍となり、街道整備の着手が行われてきました。

5 本誓山 教善寺

6 若武者平清宗の銅塚

7 玉川山 浄泉寺

8 白萩山 願林寺

9 八幡神社跡地碑

元々「八幡神社」が建っていたところ。栗太郡志によると、寛平元年(889)に勧請され、その後、明治末から神社合祀政策によって、大正5年(1916)に新宮神社に合祀されました。その昔、社地3ヘクタールにおよび、広大な敷地をもっていたと推定されることから、村人はもとより街道を往き交う旅人や武家衆などから篤い信仰を得ていたと思われます。

八幡神は中世の源氏の信仰を得て、武士の守護神ともなり、さらに広く民間に尊崇されて、各地に広がり、野路は鎌倉時代には東海道の宿駅として重視され、源頼朝をはじめ有力武将の宿泊したところであったようです。

村人からは「八幡さん」と親しまれ、盆踊り、大神楽、映画会、消防組や在郷軍人会などとして必要に応じて使用されてきたところです。

八幡神は中世の源氏の信仰を得て、武士の守護神ともなり、さらに広く民間に尊崇されて、各地に広がり、野路は鎌倉時代には東海道の宿駅として重視され、源頼朝をはじめ有力武将の宿泊したところであったようです。

村人からは「八幡さん」と親しまれ、盆踊り、大神楽、映画会、消防組や在郷軍人会などとして必要に応じて使用されてきたところです。

「野路在郷軍人用地跡」

かつて、満20歳から満40歳(昭和18年からは45歳)までの男性は兵役の義務を負わされていました。

普段は一般の国民として生活をしながら、 いざという時には戦場に赴かなければならない人々のことを「在郷軍人」と言っていました。

また、地域での防火訓練や竹槍訓練の指導等も行っていました。

明治37年(1904)日露戦争に宣戦布告した戦争も終わり、その経験から現役兵のみでは戦争の兵員需要を満たしきれないことが明らかになり、明治43年(1910)陸軍によって各地に組織され、その後大正14年(1914)には海軍も合流したようです。

同年第1次世界大戦に参戦、昭和14年(1939)第2次世界大戦に参戦1945.8.15天皇「終戦」詔勅。敗戦による軍国主義追放により、昭和21年(1946)にこの会は解散されています。

かつて、満20歳から満40歳(昭和18年からは45歳)までの男性は兵役の義務を負わされていました。

普段は一般の国民として生活をしながら、 いざという時には戦場に赴かなければならない人々のことを「在郷軍人」と言っていました。

また、地域での防火訓練や竹槍訓練の指導等も行っていました。

明治37年(1904)日露戦争に宣戦布告した戦争も終わり、その経験から現役兵のみでは戦争の兵員需要を満たしきれないことが明らかになり、明治43年(1910)陸軍によって各地に組織され、その後大正14年(1914)には海軍も合流したようです。

同年第1次世界大戦に参戦、昭和14年(1939)第2次世界大戦に参戦1945.8.15天皇「終戦」詔勅。敗戦による軍国主義追放により、昭和21年(1946)にこの会は解散されています。

10 重要文化財 「新宮神社」

11 不動道

12 玉川山 常徳寺

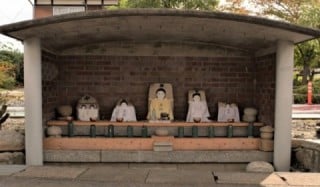

13 子守地蔵

15 「野路の玉川」古跡

16 新宮神社 御旅所

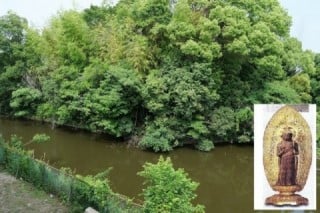

17 観音堂池

18 萩の玉川 (十禅寺川)

19 小野山製鉄遺跡

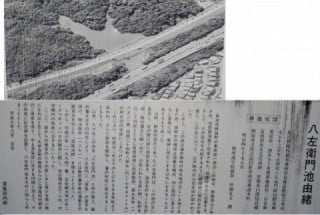

21 「八左衛門池」跡地

22 木瓜原(ぼけわら)遺跡

立命館大学びわこ草津キャンパス(平成6年開校)が野路山に誘致され、開発工事に先立ち、山の表土を削り取ると製陶・製鉄炉跡・炭焼き窯等が出てきました。木瓜原遺跡は奈良時代670年頃から750年頃に製鉄・製陶(須恵器・土師器)から梵鐘の鋳造まで行なっていたと考えられる遺跡です。

この遺跡は琵琶湖との高低差50メートルのなだらかな丘陵地帯の中に位置し、4キロほど南西には近江国庁が営まれていた瀬田丘陵一帯は近江国庁の設置と共に開発が進められ、この木瓜原遺跡もその一環として律令国家の建設に大きく関与していたものと考えられています。

この木瓜原遺跡埋地の一部は原型のまま、キャンパス・グランド下に保存されています。